| Tweet |

(seconda parte - torna alla prima parte >>>)

Nel cuore degli affreschi

Le storie centrali sono le più celebri, quelle che vengono

riprodotte in continuazione e sono state oggetto di una

bellissima serie di quattro dittici nel 2000.

Le storie centrali sono le più celebri, quelle che vengono

riprodotte in continuazione e sono state oggetto di una

bellissima serie di quattro dittici nel 2000.

La creazione del mondo

Nel primo pannello Dio con il volto accigliato e in una

posizione contorta (come probabilmente era

Michelangelo quanto dipingeva sul soffitto), separa il

cielo con le mani. Il corpo del Creatore richiama la

statua di Laocoonte.

La creazione degli Astri e delle Piante

Nel secondo pannello, la prima parte separa la luce (il sole) dalle tenebre (la luna), nella

seconda parte c’è la creazione delle piante ed è evidente lo “sfogo” del pittore con un insulto

ben chiaro al papa. Per la prima e unica volta nella storia della pittura, Dio è stato

rappresentato voltato nella

direzione opposta

all’osservatore, mostrando

“la parte posteriore”

orientata proprio verso

l’area cerimoniale del papa.

|

La creazione dell’uomo

È certamente il dipinto più famoso

della “Sistina”. Questo affresco ha

suscitato nei secoli numerosi

interrogativi: chi è la giovane donna

sotto il braccio sinistro di Dio?, e il

bambino sotto la sua mano?, perché

Dio ha bisogno di diversi angioletti

intorno?, e cos’è lo strano mantello a forma di aquilone… Molte sono le interpretazioni… tra le

altre un noto chirurgo ebreo sostiene che è riprodotto il concetto della Cabala che Dio creò

Adamo con Chochmà, la parte destra del cervello (dove alloggia la sapienza) e quel strano

“tendaggio” rappresenta proprio il cervello di cui certamente Michelangelo era a conoscenza

avendo provveduto a diverse vivisezioni di cadaveri.

|

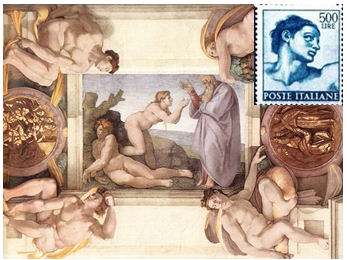

La creazione di Eva

Anche questo pannello rispecchia la conoscenza

ebraica: Eva non era uscita da una costola di Adamo

ma dal fianco perché gli stesse vicina nella vita come

compagna di pari dignità.

|

Il Peccato Originale

Anche questo è un dittico con

molti particolari “sovversivi” e

diversi dall’interpretazione

cristiana: già la posizione di

Adamo ed Eva (vicino ai

genitali) dà una visione

“vietata” dal comune senso del

pudore!

Secondo il Talmud, il frutto

proibito non è stato preso da

Eva e dato ad Adamo ma tutti

e due lo prendono dal

“maligno”. Il frutto non è una mela ma, come chiaramente dipinto, un fico. Il Midrash descrive

il “serpente” munito di braccia e di gambe, come rappresentato da Michelangelo e l’angelo

virtuoso che li scaccia da Paradiso è il “gemello identico ma contrapposto” al maligno. Sia i

gesti che le posizioni sono speculari.

La Chiesa cattolica, fino alla fine del XIX Secolo, aveva proibito la diffusione dell’immagine di

questo pannello!

|

Il diluvio universale

Anche in questo caso per capire il dipinto bisogna rivolgerci al Talmud. L’arca di Noè non è un

barcone come l’iconografia cristiana

l’ha sempre descritta. Nella

letteratura ebraica l’arca era un

contenitore (una sinagoga?) che

rimaneva in superficie perché

sostenuta dall’Alito di Dio.

|

Nella grande scena l’unico animale che vi appare è la testa di un asino (alla sinistra) che si confonde con i colori vivaci rosso e giallo (i colori di Roma).

Dal lato opposto, dietro la tenda provvisoria che dovrà sparire sommersa dall’acqua vi sono due figure che hanno vesti rosso e giallo!, (come lo sfondo dove appare l’asino…) destinate ad annegare per i loro peccati in quanto si salveranno solo gli esseri viventi che sono a bordo dell’arca.

|

Il messaggio di Michelangelo era chiaro: la chiesa dell’epoca che tendeva a disconoscere il valore dell’Antico Testamento riconoscendo validità solo al Nuovo era una Chiesa che dimenticava le proprie radici della Torah e le scritture ebraiche, avrebbe finito fatalmente per smarrirsi.

|

|

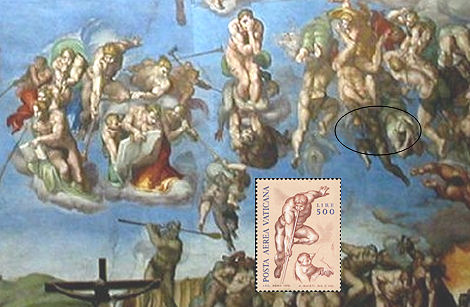

Il Giudizio Universale

Clemente VII, Giulio de Medici (1478-1534) “fratello” di

studi di Michelangelo, diventato papa nel 1523 (due anni

dopo la morte del cugino papa Leone X, Giovanni de

Medici), lo volle richiamare a Roma per affidargli, all’età

di 59 anni, il rifacimento della parete d’altare della

Cappella Sistina. La parete era già ricoperta da preziosi

capolavori: l’ascensione al cielo della Vergine (a cui era

dedicata la cappella) con il papa Giulio II inginocchiato, del Perugino e due pannelli dei cicli di

Gesù e di Mosè del Botticelli. Il Papa, conoscendo bene Michelangelo, gli impose di dipingere

un Giudizio Universale ma ben presto morì.

Clemente VII, Giulio de Medici (1478-1534) “fratello” di

studi di Michelangelo, diventato papa nel 1523 (due anni

dopo la morte del cugino papa Leone X, Giovanni de

Medici), lo volle richiamare a Roma per affidargli, all’età

di 59 anni, il rifacimento della parete d’altare della

Cappella Sistina. La parete era già ricoperta da preziosi

capolavori: l’ascensione al cielo della Vergine (a cui era

dedicata la cappella) con il papa Giulio II inginocchiato, del Perugino e due pannelli dei cicli di

Gesù e di Mosè del Botticelli. Il Papa, conoscendo bene Michelangelo, gli impose di dipingere

un Giudizio Universale ma ben presto morì.

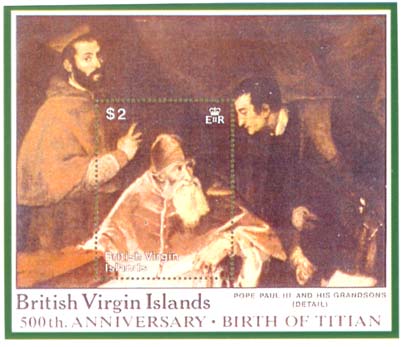

Gli successe Paolo III Alessandro Farnese, (fatto cardinale a 17 anni perché fratello di Giulia,

l’amante del papa Borgia) due figli riconosciuti, tre nipoti fatti cardinali, di cui uno diventato

poi papa Paolo IV nel 1555, che lasciò proseguire nell’affresco del Giudizio Universale, anzi

nominò Michelangelo “architetto di San Pietro”.

Paolo III è il primo da destra nel francobollo del 1935 del Vaticano. Vi figurano anche Giulio II, Gregorio IX e Leone X |

Paolo III e due nipoti |

Michelangelo sottopone a Paolo IV il suo progetto per la costruzione di San Pietro |

Per prima cosa Michelangelo, non solo dovette distruggere gli affreschi, ma fece

chiudere le finestre e modificare la parete d’altare per darle l’immagine delle

Tavole della Legge. Per più di sette anni dipinse l’affresco dall’alto in basso, quasi

sempre da solo. Michelangelo rimaneva lo stesso ribelle e quindi nel suo “Giudizio”,

il più grande affresco mai realizzato da un solo pittore, sono presenti numerose

“provocazioni”.

Per prima cosa Michelangelo, non solo dovette distruggere gli affreschi, ma fece

chiudere le finestre e modificare la parete d’altare per darle l’immagine delle

Tavole della Legge. Per più di sette anni dipinse l’affresco dall’alto in basso, quasi

sempre da solo. Michelangelo rimaneva lo stesso ribelle e quindi nel suo “Giudizio”,

il più grande affresco mai realizzato da un solo pittore, sono presenti numerose

“provocazioni”.

|

In alto, sotto i due archi, gli angeli, che non hanno ali né aureole, sono dei giovani con corpi

atletici e genitali umani che portano i simboli della Passione. A sinistra la croce, la corona,

simboli femminili e a destra la colonna inclinata, simbolo maschile.

|

Sotto gli angeli ci sono le anime dei

giusti in cerchio sopra il capo di Gesù.

Non si tratta di santi celebri, o papi o

nobili importanti ma anime “giuste”, tra

queste, proprio sopra il capo di Gesù un

angelo vestito di rosso indica due uomini

che sono chiaramente ebrei! Uno con il

cappello a due punte e l’altro con il

copricapo giallo, ambedue segni

distintivi d’infamia ordinati dalla chiesa.

Accanto un giovane nudo che ha tutte le

sembianze del maestro Pico della

Mirandola. Erano certamente immagini

blasfeme… sino a poco fa il paradiso era

solo per i “cristiani”, gli altri al massimo

andavano nel limbo.

Dal lato opposto, tra i giusti appaiono

moltissime donne (anche qui con corpi

muscolosi e con nudità palesi). Nel

periodo in cui i teologi discutevano se le

donne avessero o meno un’anima anche questo messaggio era provocatorio.

A differenza di tutti i suoi contemporanei i “giusti” non avevano atteggiamenti pii, seri ma

molto più espansivi: si abbracciano e si baciano contenti, anche tra maschi...

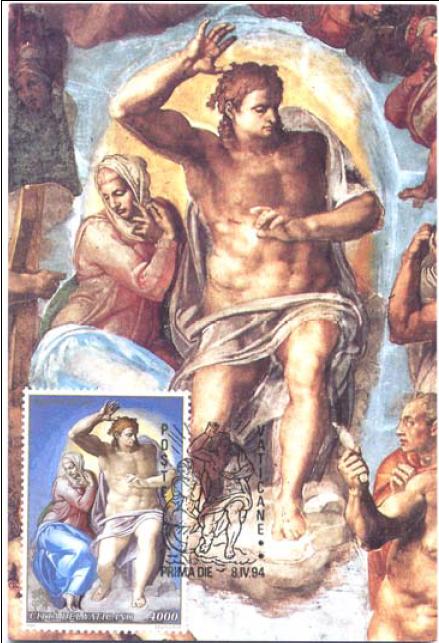

Al centro domina la figura del Cristo, in radicale rottura

con le immagini tradizionali: un giovane muscoloso,

sensuale e severo; immagine più vicina all’Apollo greco. La

Sua Mamma sembra distrarre lo sguardo dalla punizione

illustrata dall’altra parte dell’affresco.

|

Una curiosità emersa durante il restauro: a differenza

delle altre immagini il volto della Madonna è stato dipinto

con la tecnica del “pointillisme” (puntini colorati, tecnica

inventata poi a Parigi a fine ‘800!).

Alcuni santi sono stati dipinti con i simboli del loro

martirio: san Bartolomeo protettore degli stuccatori è

riprodotto con la sua pelle in mano (era stato scuoiato)

ma sulla pelle c’è l’autoritratto di Michelangelo. San

Lorenzo, il santo bruciato sulla graticola (che però è

ritratto con una scala – di Giacobbe – simbolo, secondo la

Cabala, del legame tra cielo e terra, era il tesoriere della

prima comunità cristiana di Roma che aveva detto ai pagani che la ricchezza della chiesa non

era l’oro ma la fede della gente comune… e per questo subì il martirio.

|

|

Non è l’ubbidienza cieca alla chiesa o le offerte importanti al papato (costruzione chiese,

proselitismo, guerre per conto del Papa ecc.) che procurano la salvezza. Michelangelo nel

dipinto l’ha voluto dimostrare: a differenza di molti altri pittori che elogiavano i donatori lui

ha voluto mettere in paradiso i giusti “comuni”, anche quelli che, aggrappati alla fede semplice

(la preghiera del rosario) sono riusciti a salvarsi.

Al centro i sette angeli dell'apocalisse risvegliano i morti al suono delle lunghe trombe; a

sinistra i risorti in ascesa verso il cielo recuperano i corpi (resurrezione della carne), a destra

angeli e demoni fanno a gara per precipitare i dannati nell'inferno. Due angeli hanno in mano il

libro delle vite.

Nella sezione in basso riservata ai dannati, ci sono numerosi “messaggi”. All’epoca la simonia

era pratica comune nella chiesa e Michelangelo l’ha voluta bollare con l’immagine di un dannato

a testa in giù, con due chiavi in mano e la borsa dell’oro appesa di colore giallo e rosso (tutti

simboli evidenti del papato), violentemente percossa da un angelo.

Per ultimo ha dipinto, proprio

in basso dietro l’altare, il “re

Minosse” all’inferno, con le

orecchie d’asino e il serpente

che gli morde i testicoli… ma il

volto era esattamente quello di

Biagio da Cesena, il maestro di

cerimonie e che si occupava del

controllo per conto del papa,

che già prima che finisse

l’affresco, quest’ultimo aveva

pubblicamente dichiarato che Michelangelo aveva riempito la cappella papale di “un orgia di

oscenità pagane e eresie…”

|

Già fin dalla inaugurazione nel 1541, la città si divise in due: una parte la riconobbe come capolavoro e l’altra, pagana e oscena.

Per secoli il soffitto è stato ricoperto, più volte lo si è voluto sostituire, il papa Paolo IV ne

aveva decretato la distruzione ma morì fortunatamente nel 1559 prima di poter dare seguito a

quanto deciso. Nel 1564 (dopo la morte di Michelangelo) fu ordinato a Daniele da Volterra di

censurare l’affresco ma, per rispetto al grande maestro, vi apportò solo modifiche marginali.

Il Papa Giovanni Paolo II, in occasione del

restauro della Cappella, che è durato 20 anni,

durante la Santa Messa celebrata nella

cappella, ha annunciato la “pubblica

riabilitazione” di Michelangelo: “…sembra che

Michelangelo, a suo modo, si sia lasciato guidare

dalle suggestive parole del Libro della Genesi

che, a riguardo della creazione dell’uomo,

maschio e femmina, rileva “Erano nudi ma non

ne provavano vergogna”. La Cappella Sistina è

proprio, se così si può dire, il santuario della

teologia del corpo umano, che rende

testimonianza alla bellezza dell’uomo creato da

Dio come maschio e femmina…Davanti al

Giudizio Universale rimaniamo abbagliati dallo

splendore e dallo spavento…” (8 aprile 1994)

Il Papa Giovanni Paolo II, in occasione del

restauro della Cappella, che è durato 20 anni,

durante la Santa Messa celebrata nella

cappella, ha annunciato la “pubblica

riabilitazione” di Michelangelo: “…sembra che

Michelangelo, a suo modo, si sia lasciato guidare

dalle suggestive parole del Libro della Genesi

che, a riguardo della creazione dell’uomo,

maschio e femmina, rileva “Erano nudi ma non

ne provavano vergogna”. La Cappella Sistina è

proprio, se così si può dire, il santuario della

teologia del corpo umano, che rende

testimonianza alla bellezza dell’uomo creato da

Dio come maschio e femmina…Davanti al

Giudizio Universale rimaniamo abbagliati dallo

splendore e dallo spavento…” (8 aprile 1994)

|

|