| pagina iniziale | le rubriche | storia postale | filatelia | siti filatelici | indice per autori |

Ursula Hirschmann e il Manifesto di Ventotene

Penso che non molti lettori conoscano la vicenda di Ursula Hirschmann e anche io l’ho scoperta approfondendo il discorso sul Manifesto di Ventotene dopo che lo stesso, per ignoranza o voluta ambiguità politica, era stato oggetto di parziale citazione in Parlamento. Pare sia stata proprio la Hirschmann a far uscire da Ventotene e diffondere il testo del Progetto d'un manifesto per un'Europa libera e unita, poi semplicemente indicato come Manifesto di Ventotene.

Le notizie su come la Hirschmann sia riuscita a superare i ferrei controlli della polizia fascista che vigevano nell'isola di Ventotene nei confronti dei confinati politici (che alcuni beoti hanno definito "villeggianti") sono avvolti nel mistero: purtroppo il diario-testimonianza che Ursula stava scrivendo sulla sua vita si ferma al 1939, in quanto nel dicembre 1975 l'autrice venne colpita da emorragia celebrale e, anche se sopravvisse fino all'8 gennaio 1991, non fu più in grado di proseguire il racconto. Sembrerebbe, comunque, che il testo del manifesto sia stato scritto su cartine per sigarette e nascosto all'interno di un pollo arrosto (?), portato sul continente dalla Hirschmann al ritorno da una visita al marito Eugenio Colorni, confinato sull'isola.

Raccontare, sia pur brevemente, la vicenda umana della Hirschmann, anche utilizzando parti del suo diario, significa ripercorrere la storia europea a partire dalla fine della Prima Guerra Mondiale, quando prendono corpo le dittature che determineranno gli avvenimenti del Continente fino al 1945.

Ursula Hirschmann nasce a Belino il 2 settembre 1913 da una benestante famiglia ebrea: nel 1932, ottenuta la maturità, si iscrive all'università e, insieme al fratello Albert, entra nella sezione giovanile del partito socialdemocratico.

"... descrivere l'esperienza del mio incontro con gli operai del partito socialista, negli anni dal '31 al '33? La loro forza e intelligenza, i loro giudizi sobri e la loro solidarietà. Non ho più conosciuto nulla di così puro, e ancora oggi la parola Heimat mi fa pensare anzitutto alle buie strade di Berlino Nord, con le case alte e strette, e dentro, la sera, le camere illuminate, dove mio fratello e io andavamo ad ascoltare le parole sulla liberazione dell'uomo e ci lasciavamo guidare da questi uomini dalla morale sicura e disinteressata."

Siamo nel periodo in cui iniziano le violenze naziste, anche se già durante il suo percorso scolastico Ursula aveva più volte notato atteggiamenti antisemiti, magari non gravi, ma diffusi, da parte di alcuni professori e compagni. Inoltre nella società tedesca la discriminazione si faceva sempre più evidente, come testimonia la vicenda lavorativa del padre, sistematicamente escluso dalla direzione di importanti ospedali per motivi di carattere religioso.

Hitler, seguendo le orme del suo "maestro" Mussolini, prende il potere in Germania: il Duce tramite la cosiddetta Marcia su Roma e grazie a un re pusillanime che rifiuta di firmare lo stato d'assedio proposto dal suo primo ministro Facta, Hitler grazie all'incendio del Reichstag e al conseguente stato di emergenza proclamato dall'ormai vecchio (e un po' rimbambito) presidente Hindemburg. Dell'incendio vengono accusati e quindi processati i comunisti, poi del tutto assolti, ma nel frattempo il 2 marzo, con i capi comunisti in prigione e senza accesso alla stampa, si sono svolte le elezioni che hanno avuto un naturale esito molto negativo per le sinistre, mentre hanno grandemente avvantaggiato Hitler, che da quel momento abolisce tutti i diritti costituzionali.

Ecco come la Hirschmann descrive nel suo diario l'incendio del Reichstag:

"...Uscendo insieme ad un gruppo di compagni sulla Postdamerstrasse, trovammo un'atmosfera strana. Davanti alla larga uscita dello Sportpalast c'era un enorme spiegamento di forze di polizia, fra le quali uno squadrone di poliziotti a cavallo con alti elmi, allineati in ordine perfetto l'uno accanto all'altro, immobili. Avevamo fatto pochi passi quando ci giunse la voce di qualche passante: "Il Reichstag brucia!". Ci guardammo stupefatti, senza cogliere in quel momento il significato della notizia. Facemmo un pezzo di strada in direzione del Reichstag, come molti altri, e scorgemmo da lontano, nel cielo scuro, il bagliore sinistro dell'incendio. ..."

La Hirschmann racconta come nei primi mesi del 1933 i partiti socialista e comunista avessero organizzato grandi manifestazioni, ma non avessero mai raggiunto la consapevolezza della gravità della situazione che stava avanzando. "...Era evidente che i nazionalsocialisti diventavano sempre più insolenti perché non trovavano chi sbarrasse loro la strada. I due grandi partiti operai si combattevano fra loro con violenza inaudita senza accorgersi che così davano via libera alla forza che di lì a poco li avrebbe annientati tutti e due. ..."

Considerato che alcuni suoi compagni di partito sono stati arrestati e che quindi anche la sua situazione si è fatta pericolosa, nell'estate 1933 Ursula lascia la Germania e raggiunge il fratello che già in precedenza si era rifugiato in Francia.

A Parigi entra inevitabilmente in contatto con la vasta schiera internazionale dei fuoriusciti e si trova a far parte sia di gruppi Menscevichi, fuggiti dalla Russia stalinista, sia di fuoriusciti tedeschi comunisti ortodossi. In conclusione scrive: "...I miei rapporti con il partito comunista tedesco erano stati più un gioco che una cosa seria, sia per la confusione dei primi mesi di esilio, sia per la finzione di non essere mai entrata formalmente a farne parte, ma soprattutto perché mi sentivo perfettamente libera di entrare o uscire, di protestare o accettare, di destreggiarmi restituendo colpi a chi voleva darmene. ..."

Nella capitale francese incontra Eugenio Colorni, che già aveva conosciuto all'Università di Berlino, e tra i due nasce una profonda stima; quando lei si sente in crisi lui la invita a Trieste: "... Ora insegnava a Trieste nella scuola magistrale femminile Giosuè Carducci, perché per l'insegnamento nelle scuole medie non occorreva fare il giuramento; e stava scrivendo un lungo lavoro sulla filosofia di Leibniz. Aveva fatto conoscenza con i giovani antifascisti tra i professori e i liberi professionisti di Trieste, e con loro trascorreva qualche ora nei caffè. Erano numerosi, ricordo fra loro solo Bruno e Gino Pincherle e Giorgio Radetti perché li ho incontrati anche molti anni dopo. A loro insaputa, Eugenio teneva ormai legami con il partito socialista all'interno e all'estero. ..."

"... In un certo senso ero venuta da lui come si va da un medico al quale si vuota il sacco delle proprie malattie nella speranza che egli possa trovare il rimedio giusto. Eugenio era entusiasta all'idea di curarmi. Che mi innamorassi del mio medico era nella natura delle cose. E che lui fosse innamorato da tempo di me, anche se in modo latente, io in fondo lo sapevo, anche se non se ne era mai parlato. Ora la vita in comune facilitava tutto..."

Nel 1937 nasce Silvia, la prima delle tre figlie avute da Colorni. A questo punto il diario-racconto si interrompe per la malattia cui si è accennato all'inizio.

Nel 1939 Colorni viene arrestato e inviato al confino nell'isola di Ventotene, dove la moglie vuole seguirlo e dove incontra, tra gli altri confinati, Emesto Rossi e Altiero Spinelli. Questi tre personaggi risultano i principali estensori del Manifesto di Ventotene.

Dopo la caduta del fascismo i propositi enunciati nel Manifesto trovano una prima realizzazione il 27 ed il 28 agosto del 1943, a Milano, alla riunione di fondazione del Movimento Federalista Europeo. Sia Eugenio che Ursula sono presenti e dopo l'8 settembre, rientrati in clandestinità, collaborano alla redazione e alla diffusione del foglio L'Unità Europea.

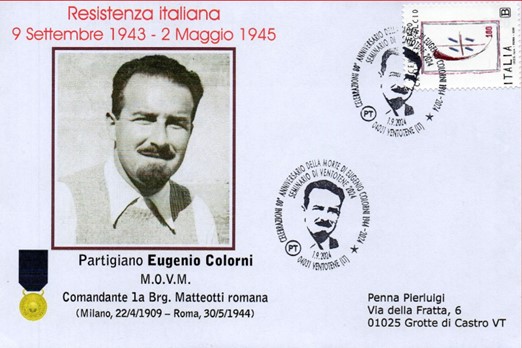

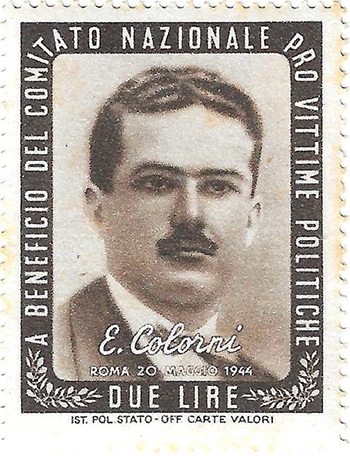

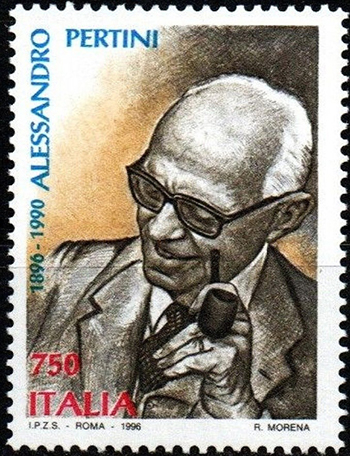

Dopo la firma dell'armistizio Colorni si rifugia a Roma dove vive da latitante, dando vita alla brigata partigiana Matteotti e collaborando al giornale socialista L'Avanti. Il 30 maggio 1944, pochi giorni prima della liberazione di Roma, viene catturato e ucciso, a soli 35 anni, dalla famigerata banda Koch. Ecco come lo ricorda Sandro Pertini.

"Ricordare l'Avanti! clandestino di Roma vuol dire ricordare prima di tutto due nostri compagni che a forte ingegno univano una fede purissima, entrambi caduti sotto il piombo fascista: Eugenio Colorni e Mario Fioretti. Ricordo come Colorni, mio indimenticabile fratello d'elezione, si prodigasse per far sì che l'Avanti! uscisse regolarmente. Egli in persona, correndo rischi di ogni sorta, non solo scriveva gli articoli principali, ma ne curava la stampa e la distribuzione, aiutato in questo da Mario Fioretti, anima ardente e generoso apostolo del Socialismo. A questo compito cui si sentiva particolarmente portato per la preparazione e la capacità della sua mente, Colorni dedicava tutto se stesso, senza tuttavia tralasciare anche i più modesti incarichi nell'organizzazione politica e militare del nostro Partito. Egli amava profondamente il giornale e sognava di dirigerne la redazione nostra a Liberazione avvenuta e, se non fosse stato strappato dalla ferocia fascista, egli sarebbe stato il primo redattore capo dell'Avanti! in Roma liberata e oggi ne sarebbe il suo direttore, sorretto in questo suo compito non solo dal suo forte ingegno e dalla sua vasta cultura, ma anche dalla sua profonda onestà e da quel senso di giustizia che ha sempre guidato le sue azioni. Per opera sua e di Mario Fioretti, l'Avanti! era tra i giornali clandestini quello che aveva più mordente e che sapeva porre con più chiarezza i problemi riguardanti le masse lavoratrici. La sua pubblicazione veniva attesa con ansia e non solo da noi, ma da molti appartenenti ad altri partiti, i quali nell'Avanti! vedevano meglio interpretati i loro interessi."

Alla fine della guerra, dopo la morte del marito Colorni, Ursula, che si è da tempo avvicinata sentimentalmente ad Altiero Spinelli, lo sposa e dal nuovo matrimonio nascono tre figlie.

La Hischmann segue con grande passione il marito nel suo intenso impegno politico nel Movimento Federalista Europeo e fonda lei stessa a Bruxelles, nel 1975, l'associazione Femmes puor l'Europe. Purtroppo pochi mesi dopo viene colpita, come già ricordato, da aneurisma celebrale, perdendo anche l'uso della parola.

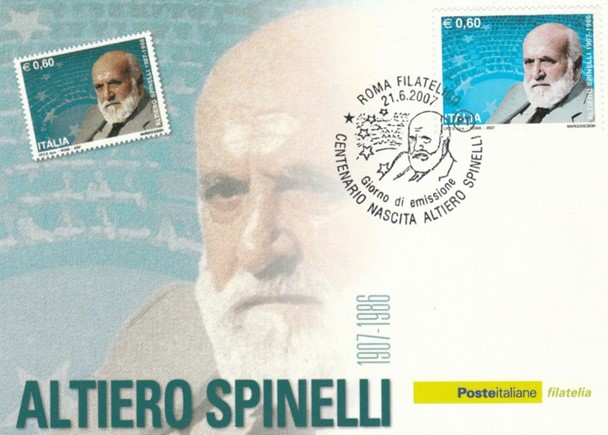

Tessera della Gioventù Federalista Europea con la firma di Altiero Spinelli

Ho voluto ricordare, nell'80° della Liberazione, questa donna e il suo impegno politico legato al Manifesto di Ventotene che rappresentò l'ideale di riferimento per molti di coloro che combatterono e spesso diedero la vita per riscattare l'onore dell'Italia.

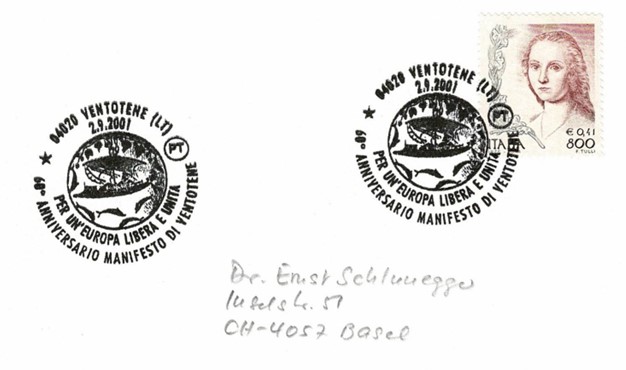

A mio avviso lo spirito del Manifesto di Ventotene resta tutt'ora valido e attuale per quanti desiderano un'Europa libera e unita e, soprattutto, esente dal cancro dei nazionalismi e dei populismi.

Lorenzo Oliveri

18-04-2025

Bibliografia:

Ursula Hirschmann - Noi senzapatria - Ed. Il Mulino - 1993