|

Qualcuno, tra i miei lettori, specie tra i più giovani, potrà pensare

che la crisi che sta investendo il nostro Paese, alla mercé di un debito

pubblico da incubo, sia legata al 21° secolo e a una politica europea

folle, che pretende un ritmo di crescita e manovre finanziarie simili

per tutti gli Stati membri, trascurando così bellamente i territori

diversissimi che compongono la Comunità e la Storia certamente diversa.

In realtà, situazioni di crisi, pilotate dalla finanza internazionale,

si sono succedute nel nostro Paese sin dalla sua forzata unità. L’Italia

nacque col debito pubblico, reggendosi sulle grucce di prestiti

internazionali che ci sottomisero da subito ai ricatti di governi

“ostili” o falsamente “amici”. Basti pensare che tra il 1866 e il 1876

la Destra storica, tra le cui file militavano personaggi del calibro di

Cairoli, Minghetti e Sella, espresse dei governi che, per convinzioni

politiche (o per pressioni straniere), si convinsero a praticare una

politica dell’economia “fino all’osso” per raggiungere il mitico

pareggio del bilancio attraverso delle finanziarie “lacrime e sangue”

imperniate sul taglio della spesa improduttiva, le privatizzazioni dei

servizi e un’imposizione fiscale talmente oppressiva da portare

all’invenzione dell’odiata tassa sul macinato (l’equivalente

dell’attuale IMU o delle accise sui carburanti) tanto più iniqua in

quanto colpiva un bisogno primario degli italiani (come è oggi la casa o

l’auto) e che, alla fine, portò alla sconfitta della Destra, in un’epoca

in cui non vi era confusione dei ruoli e il nostro non era un Paese a

scarsa o nulla sovranità, e all’abolizione dell’odiata tassa, con il

Depretis, nel 1884 (era stata istituita nel 1868). L’anno di massima

depressione fu il 1876, proprio quando si raggiunse il pareggio del

bilancio, e a cavallo di quell’anno si svolsero i fatti storico –

postali che racconteremo.

Anche all’epoca la destra sosteneva che la macchina statale costava

troppo alla comunità e che una spending review fosse necessaria. Non

esistendo ancora una “casta” da eliminare, né auto blu, né cellulari

aziendali, né boiardi o consulenti super pagati, né stampanti o

fotocopiatrici mangia carta e inchiostro, la lente del governo si

appuntò sulle spese postali. Vi era un movimento di posta giudicato

eccessivo tra gli organi periferici dello Stato e il Centro e viceversa

e, soprattutto, le franchigie erano troppe e non controllate né

controllabili. Non era chiaro chi e fino a che livello dovesse usufruire

della franchigia ed esisteva il fondato sospetto che nei plichi si

celassero messaggi indirizzati, oltretutto, da privati a privati, sotto

le mentite spoglie della corrispondenza d’ufficio.

Per finire, poi, era

totalmente ignota la spesa che ciascun Ministero dovesse iscrivere a

debito, nel proprio bilancio, per la corrispondenza. Il governo ritenne

di aver scoperto dove si nascondesse una fonte di spreco e così, per

quantificarlo e porre ordine nella materia, decise di distribuire

appositi francobolli di servizio con cui affrancare tutta la

corrispondenza in partenza dagli uffici, sia centrali che periferici,

che godevano di franchigia. In sede di bilancio si sarebbe saputo quanto

ciascun ufficio aveva “speso” per affrancare la corrispondenza. Una

spesa del tutto virtuale dal momento che tali valori venivano

distribuiti dal “Tesoro” a qualunque organo dello Stato ne avesse fatto

richiesta. Ovviamente il “sistema” costituiva un freno anche per gli

aventi diritto, che si sarebbero sentiti “controllati” nell’uso

debordante della posta.

Il 14 giugno 1874, col n. 1983 (II serie) fu promulgato il Decreto

adatto alla bisogna, nel quale, in 14 articoli, si stabiliva che:

a) a godere della franchigia in entrata e in uscita era esclusivamente

il carteggio reale e del papa;

b) tutto il movimento postale dello Stato doveva essere affrancato con

gli appositi francobolli di servizio;

c) la corrispondenza doveva essere cartacea, poteva anche essere

raccomandata e di qualunque peso o formato, ma non assicurata;

d) oltre ai francobolli, per le comunicazioni ordinarie, potevano essere

usate apposite cartoline postali di Stato “con le tasse stabilite

dall’art. 9 della legge 23 giugno 1873, n. 1442”;

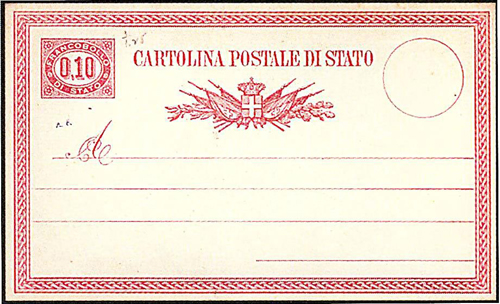

Cartolina postale di Stato da 10 cent.

e) un successivo Decreto avrebbe stabilito “quali Amministrazioni ed

uffici dipendenti abbiano a far uso dei francobolli e delle cartoline

postali di Stato”;

f) il Ministero delle Finanze avrebbe provveduto alla distribuzione, su

richiesta, e pagato l’ammontare dei francobolli alla Direzione generale

delle Poste;

g) gli uffici periferici dello Stato autorizzati avrebbero dovuto

utilizzare, per le loro corrispondenze, egualmente, i francobolli di

Stato o, in alternativa, quelli ordinari, pagati direttamente;

h) le corrispondenze ufficiali dirette dai Sindaci ai Prefetti,

Sottoprefetti, Comandi di Distretto, Intendenze di Finanza, agenti delle

imposte erariali, etc., dovevano essere affrancate con francobolli

ordinari anche se a tariffa dimezzata;

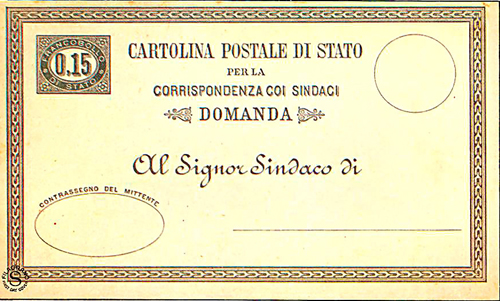

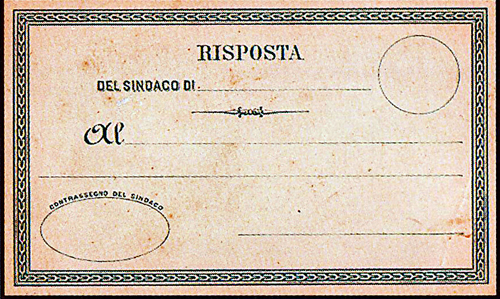

Cartolina postale con risposta pagata per la

corrispondenza con i Sindaci da 15 cent.

i) coloro che avessero fatto un uso improprio, fraudolento o privatistico dei francobolli e delle cartoline di Stato sarebbero stati

puniti con un’ammenda pari a 100 volte la tariffa postale evasa con un

minimo di 50 lire;

l) un apposito regolamento esecutivo, infine, sarebbe stato emanato al

più presto in modo da rendere possibile l’avvio del nuovo sistema di

tassazione postale dal 1° gennaio 1875 (1).

Con gran celerità, il 13 settembre, da Valsavaranche, veniva emanato il

Decreto 2091 che, in 40 articoli, conteneva il regolamento previsto

precedentemenete. Il contenuto, veramente illuminante per molti aspetti

della storia postale e dei rapporti tra Enti pubblici e tra questi

ultimi e i privati (tra l’altro si stabiliva che la mezza franchigia

riservata ai Sindaci non si estendeva alla raccomandazione), meriterebbe

più ampia trattazione. Per quel che ci interessa in questa sede,

l’articolo 12 precisava il numero (8), il taglio e la tipologia dei

francobolli da emettere,

La serie di francobolli per il Servizio di

Stato.

l’articolo 17 trattava delle cartoline

postali di Stato, prevedendo che esse potevano essere utilizzate da

coloro e nelle occasioni già previste per i francobolli, che non

potevano fruire del servizio di raccomandazione e dovevano recare, al

recto, il contrassegno dell’autorità speditrice.

Poiché l’art. 26 precisava che ogni modifica al regolamento, per

l’inclusione o l’esclusione di Enti o servizi autorizzati all’utilizzo

dei francobolli, doveva essere ratificata da apposito Decreto, questi si

succedettero numerosi durante l’anno 1874 e 75 (2). Resta comunque il fatto

che, dopo l’avvio faticoso di un sistema impostato in modo farraginoso

(si veda il regolamento), che peraltro funzionava regolarmente in altri

paesi, senza troppe spiegazioni, il R.D. 3202 del 30 giugno 1876,

relativo alle previsioni di spesa per lo stesso anno, pubblicato sulla

G.U. 164 del 15 luglio e relativo supplemento ordinario, all’art. 4

recitava: “Col 1° gennaio 1877 sono aboliti i francobolli e le cartoline

postali di Stato” e al 5: “Il governo del Re è autorizzato a provvedere

con Regio decreto, sentito il Consiglio di Stato, ai modi di

trasmissione postale delle corrispondenze (già) spedite con francobolli

di Stato secondo le leggi 14 giugno 1874, n. 1983 e 21 marzo 1875, n.

2410, serie 2ª” (3).

Il perché di un tale rapido dietrofront non è ufficialmente certo.

Ricordo di aver letto che l’utilizzo dei francobolli di Stato era

diventato sostanzialmente inutile dopo che il governo aveva preso

coscienza della spesa effettivamente sostenuta dai vari Uffici e

Ministeri, ma penso che tale spiegazione sia scarsamente credibile dal

momento che i francobolli erano stati emessi per contrastare abusi e

sprechi. Molto più realisticamente ci si era resi conto

dell’impossibilità di controllare i milioni di lettere, cartoline e

plichi in viaggio per l’Italia. È altresì verosimile che qualcuno abbia

fatto notare che, considerando un’effettiva “revisione di spesa”, ciò

che si sarebbe potuto risparmiare, irrigidendosi sul costo delle spese

postali, era decisamente meno di quello che si sarebbe speso in un

continuo e asfissiante controllo, anche in termini di efficienza e

velocità di trasmissione degli atti e delle notizie tra i vari servizi.

Lo smantellamento del sistema di affrancatura con francobolli di

Servizio non chiuse, però, la loro vicenda o quella delle cartoline. In

una fase di politica economica che privilegiava il risparmio e le

economie si pensò subito ad un loro utilizzo ordinario con vendita al

pubblico. I francobolli furono riciclati, sovrastampandoli, in blu, con

la scritta 2 C e una serie di onde per coprire il vecchio valore.

La serie di francobolli per il Servizio di

Stato sovrastampata 2 C.

Essi erano validi per le stampe, per una tariffa, cioè, molto

utilizzata, con tirature, per il corrispondente valore ordinario,

multimilionarie. Ciò naturalmente deve mettersi in relazione alle ampie

possibilità offerte dalla tariffa che considerava “stampe” molti oggetti

che oggi sono considerati “lettere” o comunque si chiamino.

Il relativo Decreto n. 4185 del 16 dicembre 1877, pubblicato sulla G.U.

302 del 28 dicembre, ne prevede, appunto, il riutilizzo, in tre

articoli (4).

Per le cartoline, o meglio per la cartolina, poiché, per

quanto se ne parti al plurale, di quella con risposta pagata se ne perse

ogni traccia, si era provveduto già prima, con il R.D. 4067 del 26

settembre 1877. Pubblicato sulla G.U. 236 del 9 ottobre, con esso, in

soli due articoli, era previsto che le cartoline di Stato abolite

fossero convertite ad uso dei privati sovrastampandole con una sorta di

bollo tondo da porsi al margine inferiore sinistro, recante la leggenda,

a corona: “Ammesse alla corrispondenza privata” e al centro: “Poste

Italiane”. La loro distribuzione era prevista, all’art. 2, per il 1°

ottobre, cosa praticamente impossibile e che spiega come, secondo i

cataloghi, la data di emissione varia, appunto, tra il 1° ottobre e il 3

novembre 1877. Fin qui la strana storia dei francobolli e delle

cartoline di Stato in Italia.

Viene qua ora presentata una delle cartoline riciclate, utilizzata circa

un anno dopo l’inizio della loro distribuzione.

La cartolina postale di Stato da 10 cent

sovrastampata:“Ammessa alla corrispondenza privata”.

Il tipo

sembrerebbe essere quello ad un solo filetto di cornice ma la stessa

appartenenza all’uno o all’altro (esiste, infatti, anche un altro tipo

con doppio filetto) è da prendersi col beneficio del dubbio. D’altra

parte non si capisce perché sottoporre al taglio delle innocenti

cornicette prive di scritte, molto simili a quelle esistenti sulle prime

cartoline emesse in Italia e più volte richiamate (5). Semmai il

problema era di formato. Le prime cartoline postali italiane misuravano

mm 115 x 80, quelle di Stato mm 155 x 95, le rifilate mm 138 x 79, le

successive cartoline del 9 ottobre 1878, senza cornice come le rifilate,

mm 138 x 80.

Impostata a Piacenza l’11. 12. 1878 alle 10 S (sera), era indirizzata a

Bologna, dove giunse durante la nottata, tanto da poter essere bollata

con un annullo ovale, privo di indicazione di luogo, recante la dizione

“1ª DIST. 12 DIC. 78”. All’apparenza nulla di eccezionale, indubbiamente

un bel documento, se non altro per l’uso tardivo e per la chiarezza dei

bolli apposti, ma almeno una considerazione va fatta. In un’epoca in cui

nessuno sottoponeva le Poste ad alcun “controllo qualità” o “rispetto

dei tempi di consegna”, era scrupolo delle stesse Poste far conoscere

non solo luogo, data ed ora di partenza di una semplice cartolina, ma

anche data ed ora della sua consegna. Piacenza e Bologna sono

vicinissime tra loro, resta però il fatto che, in meno di 12 ore, tempi

certi, un qualsiasi documento poteva essere recapitato da un luogo

all’altro con la modica spesa di 10 cent. Siamo sicuri che oggi, con 70

euro cent, si otterrebbe lo stesso risultato?

NOTE

(1) Il Decreto, emanato a Firenze (tanto per sottolineare quanto poco

Vittorio Emanuele II amasse la nuova capitale), fu pubblicato sulla G.U.

152 del 27 giugno successivo.

(2) Potremmo ricordare il n. 2224 del 1° novembre 1874, pubblicato sulla

G.U. 279 del 23.11, relativo agli “uffizi” e alle “autorità” ammessi a

far uso dei francobolli di Stato“ per lo affrancamento delle

corrispondenze uffiziali” e il n. 2410 del 21 marzo 1875, relativo

all’emissione di una nuova cartolina postale con risposta pagata da 15

cent (Fig. 2) che gli uffici pubblici dovevano utilizzare per la

corrispondenza coi Sindaci che, quindi, potevano rispondere in modo

gratuito, oppure i due R.D. nn. 2624 e 2625, entrambi del 15 luglio 1875

ed entrambi pubblicati sulla G.U. 192 del 18 agosto, con nuovi elenchi

degli aventi diritto all’uso dei valori di Stato.

(3) A parte il “già”, che sarebbe stato necessario ma che non compare nel

testo originale del decreto, è interessante una consultazione delle

tabelle ad esso annesse. Tra i proventi dei servizi pubblici in entrata

scopriamo che le Poste fornivano un gettito di circa 27 milioni di lire

annue ma che il “prodotto dei francobolli e delle cartoline postali di

Stato occorrenti per le corrispondenze d’ufficio” era stato di oltre 27

milioni e mezzo, come dire che le Poste lavoravano di più per lo Stato

che per i privati, il che se è logico per un Paese in cui

l’analfabetismo interessava oltre la metà dei cittadini, non lo è ai

fini di una corretta gestione della spesa pubblica. Tra le spese

“comuni” per l’Amministrazione finanziaria troviamo, peraltro, che per

l’acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti

per la corrispondenza tra gli uffici erano stanziati, in previsione,

oltre 18 milioni e 300 mila lire, il che, peraltro, tenuto conto del

sistema di contabilità previsto nel “Regolamento” precedentemente

ricordato, ci rende edotti di uno sbilancio tra le “entrate” e le

“uscite” di circa 9 milioni di lire a favore delle prime. In pratica, i

vari Enti e uffici avevano previsto di acquistare molti più francobolli

di quelli che avrebbero potuto effettivamente utilizzare.

(4) L’art. 3, in particolare, prescriveva la loro

messa in uso il 16 dicembre 1877, data del decreto. In realtà, il 2 cent

su 20 e il 2 cent su 2 lire furono emessi il 1° gennaio 1878, il 2 cent

su 2 cent, il 2 cent. su 30 cent e il 2 cent su 1 lira, in una data

imprecisata del mese di febbraio, gli altri valori nel mese di giugno

dello stesso anno.

(5) Le prime cartoline postali italiane furono emesse sulla scorta del

R.D. n. 1442 del 23 giugno 1873 e al relativo regolamento approvato con

R.D. n. 1572 del 9 settembre 1873.

|