Le località di domicilio coatto: Borgo a Buggiano

PERCORSO: le schede > Pistoia racconta > questa pagina

Borgo a Buggiano in provincia di Pistoia.

È ora di pranzo mentre mi accingo a scrivere questo articolo per cui mi vengono in mente i piatti tipici della tradizione pistoiese: i maccheroni all’anatra, il carcerato, il castagnaccio etc. etc. Borgo a Buggiano, però, mi è del tutto sconosciuto.

Devo affidarmi al sito www.visitbuggiano.com per saperne qualcosa di più:

“Borgo a Buggiano si trova nella parte pianeggiante del Comune di Buggiano ed è il suo capoluogo. Da questa pianura godrete di una splendida vista sulle colline sfiorate dal sole, con colori e luci che cambiano profondamente in base alle stagioni, e regala tramonti mozzafiato soprattutto in inverno, quando il cielo si tinge di tonalità poetiche tra il rosa e il viola. Il borgo si sviluppa proprio ai piedi della collina, dalla quale è diviso dalla ferrovia. Potete raggiungerlo comodamente in auto e con il treno, considerando che è presente una stazione ferroviaria nelle immediate vicinanze del centro cittadino. Sparse nel territorio sono disseminate numerose ville, spiccano il convento e la Chiesa di Santa Maria in Selva, la Villa Bellavista, strade di campagna e argini collegati con il vicino Padule di Fucecchio”.

Mi sono imbattuto in questo piccolo borgo in quanto è riportato al retro di una busta di recente acquisizione.

Come riportato in altro articolo il 6 dicembre 1926 venne promulgato il Regio Decreto 1848 che ripristinava la pena di morte abolita 27 anni prima ed introdotto il confino di polizia. Con il Codice Rocco del 1931 venne meglio esplicitato con l’articolo 180 che stabiliva che: “ Il confino di polizia si estende da uno a cinque anni e si sconta, con l’obbligo del lavoro, in una colonia o in un comune del regno diverso dalla residenza del confinato”.

“Possono essere assegnati al confino di polizia, coloro che svolgono o abbiano manifestato il proposito di svolgere un’attività rivolta a sovvertire violentemente gli ordinamenti politici, economici o sociali costituiti nello Stato o a contrastare o a ostacolare l’azione dei poteri dello Stato”.

Anche la magistratura venne riformata per adattarla alle esigenze del regime. Solo magistrati di provata fede fascista poterono far parte del famigerato Tribunale Speciale per la difesa dello Stato di nuova istituzione. Il Tribunale, negli anni, dispose il confino per oltre 13.000 antifascisti sui 16.000 processati. Ben 160.000 vennero, invece, ammoniti, diffidati e vigilati speciali. Come riporta il sito www.anppia.it curato dall’Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti “le principali vittime del confino politico furono: esponenti di partiti e movimenti politici (comunisti, socialisti, giellisti, anarchici, repubblicani, etc.); semplici oppositori al regime che venivano classificati come antifascisti; oppositori politici dei territori coloniali e, in particolare, libici, soprattutto dopo l’introduzione della legislazione razziale nel 1938; omosessuali, accusati di “attentato alla dignità della razza”. Per finire al confino bastava veramente poco: partecipare al funerale di un amico comunista, deporre fiori sulla tomba di un antifascista, raccontare barzellette sul fascismo o sul duce, leggere libri ritenuti sovversivi, cantare inni considerati rivoluzionari (anche in abitazioni private), festeggiare il primo maggio etc.”

Coloro che vennero arrestati attesero per lunghi mesi che l’istruttoria terminasse ed iniziasse il processo. Al termine del quale vennero, poi, tradotti nei luoghi di confino o di detenzione.

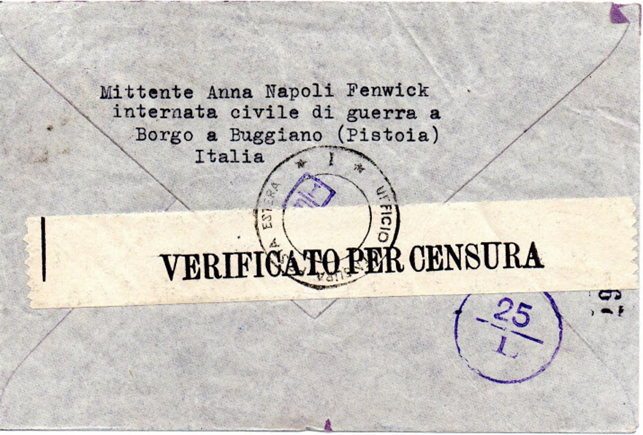

Una categoria di pena e detenzione venne definita “Località di domicilio coatto”. I condannati al domicilio coatto furono obbligati al confino coatto di polizia in luoghi diversi dal domicilio abituale. Erano privati della libertà di comunicazione e la loro area di movimento era fortemente limitata. Inoltre erano obbligati, quotidianamente, a confermare la loro presenza presso gli organi di polizia competenti. Spesso erano sparsi e divisi nei vari territori, a volte da soli in modo da non poter avere alcuna possibilità di condurre vita sociale all’interno di una collettività. Le località censite nelle quali è stata accertata la presenza di confinati politici sono circa 600 ma Luciano Previato nel suo “L’altra Italia” ritiene che siano molte di più. Questo tipo di detenzione venne largamente e più diffusamente utilizzato con lo scoppio della guerra in quanto venne utilizzato per detenere le migliaia di cittadini stranieri (soprattutto ebrei) presenti sul territorio nazionale. Case private, alberghi, caserme ed edifici pubblici vennero confiscati per essere adibiti a luoghi di confino per gli ebrei fuggiti dall’est Europa ed ospitati in Italia fino allo scoppio della guerra per essere da quel momento confinati nelle varie località su tutto il territorio nazionale. Con l’8 settembre tutto terminò. Ben altra divenne la condizione degli internati ebrei quando parte della nazione passò sotto l’occupazione tedesca. Come chiarisce Previato nel testo citato, ricostruire l’elenco delle località di domicilio coatto è un lavoro improbo in quanto la disinformazione fascista tese a coprire ed a nascondere questa realtà e ciò è continuato anche negli anni successivi. Per cui scarsissime sono le fonti storiche. Molto più spesso soccorrono le fonti derivanti dal riscontro delle corrispondenze.

E questo è uno di quei casi.

Borgo a Buggiano non risulta presente né nel testo di Previato e nemmeno in quello di Carlo Spartaco Capogreco: I campi del Duce - L’internamento civile dell’Italia fascista (1940-1943).

Qualche informazione l’ho trovata su Wikipedia dove è riportato che solo quattro famiglie ebree giunsero a Borgo a Buggiano nel corso della seconda guerra mondiale. All’inizio la famiglia (cinque persone) di Ignazio Komin, nel gennaio del 1943, provenienti da Fiume. Successivamente, dopo l’8 settembre, arrivarono altre tre famiglie: Baruch, Beniacar e Castelletti. In tutto diciotto persone. Si erano trasferiti da Livorno sperando di sfuggire alle deportazioni. Purtroppo vennero arrestati il 25 gennaio 1944 dai repubblicani e tradotti ad Auschwitz e destinati alla camera a gas. I Komin riuscirono a sottrarsi alla cattura. Rimasero nel paese e alla fine della guerra avviarono una industria tessile di lavorazione della piuma e successivamente delle giacche. Nessuna informazione, però, in ordine al mittente della mia corrispondenza. Ovviamente ho chiesto ulteriori informazioni alla Dr.ssa Anna Pizzuti curatrice del sito www.annapizzuti.it che riporta informazioni rigorose e dettagliate sugli ebrei stranieri italiani internati in Italia durante il periodo bellico.

La Dr.ssa Pizzuti, con la consueta disponibilità e gentilezza, oltre a confermarmi quanto contenuto su Wikipedia mi ha precisato che “venendo alla mittente della lettera da lei acquistata, sono convinta, anche dopo aver fatto alcune ricerche, che non fosse ebrea, bensì cittadina americana che si trovava in Italia come altri stranieri durante la guerra e che dovette essere internata proprio perchè, per usare l'espressione di allora "suddita di Stato nemico". Il fatto che ci sia la scritta "verificata per censura" non è casuale, quindi. La posta di tutti gli internati, a prescindere dal motivo, era sottoposta a censura. In realtà, durante le mie ricerche, ho scoperto che tutte le lettere, da chiunque spedite, venivano censurate e il regime spiava, da esse, l'umore della nazione”

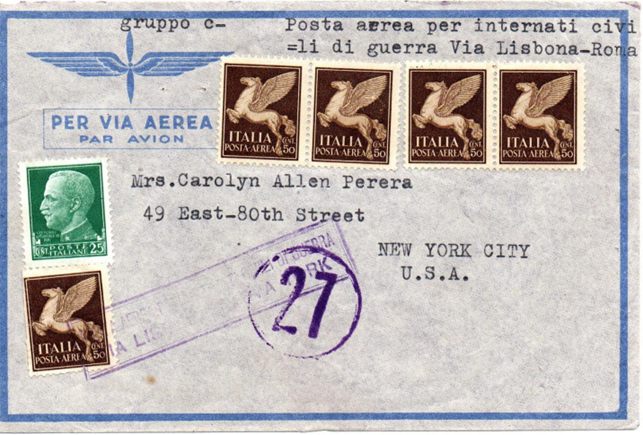

Busta da Borgo a Buggiano per New York affrancata per £ 2,75 con bollo di avviamento “POSTA AEREA PER INTERNATI CIVILI DI GUERRA VIA LISBONA-ROMA-NEW YORK”.

Fonti bibliografiche:

Luciano Previato: L’altra Italia, Centro Italiano Filatelia Resistenza.

Carlo Spartaco Capogreco: I campi del Duce - L’internamento civile dell’Italia fascista (1940-1943), Einaudi, Torino 2004.

Wikipedia

https://www.annapizzuti.it/

https://visitbuggiano.com/

Fonti iconografiche:

Vinicio Sesso

Ebay: immagine iniziale

Vinicio Sesso

16-02-2025