PREMESSA.

Collezionisti ed appassionati di filatelia tematica sanno che fra i più recenti settori di raccolta filatelica si può annoverare quello delle Missioni militari di pace all’estero. La nostra Associazione ha deciso di rendere più popolare il settore, inserendo nella nostra rivista – a puntate – la storia di tali Missioni. Appunto perché questa è la prima puntata, necessita introdurre qualche nozione di base, iniziando dalla più ovvia ed elementare domanda: ma

cos’è una Missione militare di pace all’estero? E quale fu – per l’Italia – la prima di tali

imprese ?

Partiamo dalla definizione: la Missione militare non può avere mai origine per decisione

di un solo Stato o di un unico Stato Maggiore, altrimenti l’invio di soldati all’estero sarebbe

un colpo di Stato, un’invasione, l’inizio di una campagna di guerra. Altro che pace!

Essa deve venir ordinata – ed in genere organizzata - da un Ente soprannazionale, sia esso

la Società delle Nazioni (per il passato), l’ONU (per il mondo di oggi), l’Unione Europea

o comunque un gruppo di Stati che abbiano un interesse comune nel territorio di un paese

terzo, dove vi sia in atto un pericolo per i loro cittadini, operatori commerciali, uomini di

Chiesa o di medicina, coi relativi beni personali, sanitari od economici.

Ciò stabilito, bisogna sapere quale sia stata la prima di tali imprese per l’Italia, onde avere

una data di partenza. Con opportune ricerche storiche, abbiamo trovato la data che ci interessava.

I BOXERS IN CINA – 1900.

Alla fine del secolo XIX si verificò in Cina un evento che allora scosse l’opinione pubblica

mondiale e mise in subbuglio la diplomazia internazionale: era scoppiata un’ insurrezione

come mai si era visto in passato. Venivano massacrati indiscriminatamente missionari,

suore e cittadini europei, nonché migliaia di convertiti cristiani cinesi.

Le principali potenze europee, ma anche il Giappone e gli Stati Uniti, si mossero per proteggere

i propri cittadini, che operavano nel settore del commercio o in altre attività nel

Celeste Impero, per salvare i religiosi in pericolo e per difendere le Legazioni diplomatiche

a Pechino. Quando poi l’Imperatrice - Vedova Tsu- Hsi, che si era insediata abusivamente

sul trono cinese, appoggiò apertamente i rivoltosi (Boxer), ordinando altresì all’Armata imperiale di collaborare con gli insorti e di scacciare tutti gli stranieri dal

Regno di Mezzo (la Cina), allora le più grandi potenze mondiali organizzarono un potente

Corpo di spedizione per salvare i diplomatici, i missionari ed i propri cittadini che si trovavano

colà in grave pericolo.

Fu un avvenimento veramente straordinario, in quanto – anticipando le politiche comunitarie di organismi soprannazionali che allora neppure erano ipotizzabili (Società delle

Nazioni o l’ONU attuale), alcuni Stati sovrani – tra loro assolutamente diversi – si unirono

in una gigantesca operazione di salvataggio (Missione di pace, quindi) raggiungendo

infine la capitale dell’Impero cinese, Pechino. Era l’agosto del 1900.

Truppe dell'Alleanza delle otto nazioni nel 1900. Da sinistra:

Gran Bretagna, Stati Uniti, Australia, India britannica, Germania, Francia,

Austria-Ungheria, Italia, Giappone.

Laggiù, nel quartiere delle Legazioni (ossia delle Ambasciate) una piccola comunità multietnica,

un pugno di valorosi, si stava battendo da 55 giorni contro la sterminata marea

dei Boxer e dei militari cinesi. Fu davvero un’epopea che ancora oggi, a distanza di oltre

un secolo, sbalordisce per il suo ardimento e per l’eccezionale sforzo bellico comune, nonché per i successivi sviluppi politici che ne derivarono. Fu anche l’ultima volta che militari

di eserciti diversi si batterono fianco a fianco, prima che – col divampare dei conflitti

d’inizio secolo XX – gli stessi soldati si trovassero a combattere gli uni contro gli altri

(Guerra russo- giapponese, Prima Guerra Mondiale).

Il piccolo Regno d’Italia si procurò in quella occasione la sua parte di gloria.

Con la Circolare riservata n. 4240 del 5 luglio 1900 il Consiglio dei Ministri dispose la

costituzione di un Corpo di Spedizione per l’Estremo Oriente, al comando del Colonnello

Vincenzo Garioni, nonché la formazione di una Squadra Navale Oceanica al comando

dell’ Ammiraglio Camillo Candiani con 4 incrociatori, che andavano ad aggiungersi agli

altri due (Calabria ed Elba ) già in rada nel Mar Giallo. Il 19

luglio 1900 (un miracolo d’organizzazione

per quei tempi) le

navi partirono da Napoli. Il

Corpo di spedizione era imbarcato

su tre piroscafi, noleggiati

dalla Società di Navigazione

Generale Italiana: Marco

Minghetti, Giava e Singapore.

Una folla osannante salutò la

partenza dei nostri soldati per la

Cina ; c’era pure re Umberto I

(in navigazione, poi, i nostri

appurarono che il 29 dello stesso

mese a Monza il sovrano era

caduto sotto i colpi dell’anarchico

Gaetano Bresci. Il nostro

contingente giunse nella rada di

Takù il 29 agosto, col secondo

scaglione dell’armata alleata.

Partecipò però, come vedremo,

a tutta una serie di operazioni di

polizia e di pacificazione del

territorio circostante alla capitale.

SITUAZIONE IN CINA.

Intanto in Cina si erano verificati alcuni eventi d’importanza determinante. Anzitutto l’esercito

imperiale ed i Boxers avevano fermato, sconfitto in più scontri ed infine messo in

ritirata una colonna plurinazionale partita da Tien- Tsin per portare soccorso alle Legazioni

assediate. La comandava l’Ammiraglio britannico Seymour che, però, poco esperto di tattica

terrestre, volle usare la ferrovia Tien- Tsin / Pechino. I cinesi ovviamente semidistrussero

stazioni e rotaie, bloccarono gli europei ed infine li respinsero, assediandoli entro

la città di Tien- Tsin. Intanto in Cina si erano verificati alcuni eventi d’importanza determinante. Anzitutto l’esercito

imperiale ed i Boxers avevano fermato, sconfitto in più scontri ed infine messo in

ritirata una colonna plurinazionale partita da Tien- Tsin per portare soccorso alle Legazioni

assediate. La comandava l’Ammiraglio britannico Seymour che, però, poco esperto di tattica

terrestre, volle usare la ferrovia Tien- Tsin / Pechino. I cinesi ovviamente semidistrussero

stazioni e rotaie, bloccarono gli europei ed infine li respinsero, assediandoli entro

la città di Tien- Tsin.

Il 17 giugno 1900 le forze alleate raggiunsero la rada di Takù nel Mar Giallo; c’erano oltre

30.000 fra soldati e marinai di ben sette nazioni, sotto il comando del Feldmaresciallo

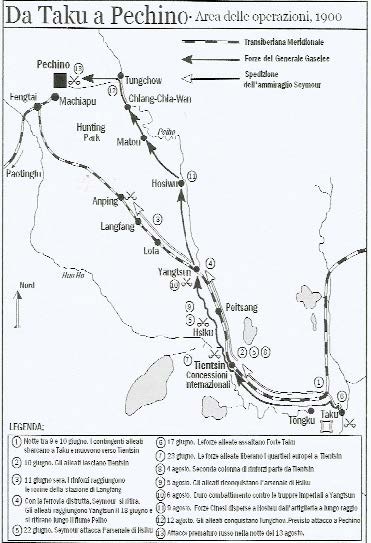

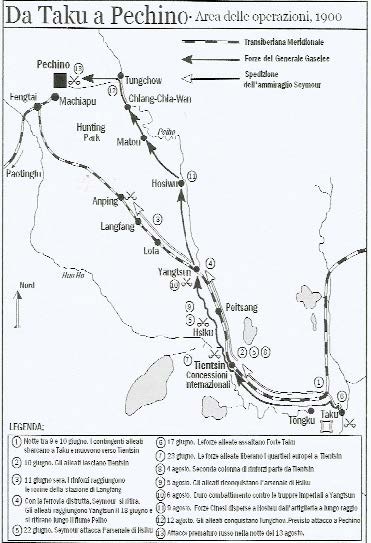

tedesco Alfred von Waldersee . Dalla cartina n.1 si vede che Takù era un porto fortificato

alla foce del fiume Pei - ho (Fiume Bianco) che giungeva sino alla capitale. Con un rapido

colpo di mano, all’alba, gli alleati conquistarono i forti che circondavano la rada.

Alcune veloci torpediniere risalirono il primo tratto del fiume e sbarcarono marines e fucilieri

di marina. Le potenti artiglierie di bordo delle corazzate ancorate in rada aprirono

simultaneamente il fuoco sulle fortificazioni cinesi, inondandole di proiettili. Poi scattò l’assalto all’arma bianca dei marinai sbarcati a terra che misero in fuga i difensori imperiali.

I forti vennero presidiati da marinai di vari paesi, ed iniziò la marcia verso Tien- Tsin,

dove i resti della colonna dell’Amm. Edward Seymour erano assediati dalle truppe imperiali

e dai Boxers. Il 23 giugno i primi soldati di Waldersee entravano in Tien - Tsin, liberando

i loro commilitoni. Ora si doveva pensare a raggiungere Pechino, per liberare gli

europei assediati nel quartiere delle Legazioni. Questa volta Waldersee non commise l’errore

di seguire la ferrovia, ma formò due colonne che risalissero contemporaneamente le

due rive del fiume, appoggiandosi a vicenda contro gli attacchi cinesi. Le truppe andavano

leggere, in quanto il carico pesante (cucine, tende, munizioni, e vettovaglie varie)

seguiva la marcia, ma su chiatte fluviali confiscate o noleggiate sul posto. In testa alle due

colonne Waldersee mise grossi ma agili scaglioni di cavalleria (i Lancieri del Bengala

dell’Armata inglese delle Indie su una riva, e stormi di Cosacchi dello Zar sull’altra) così da incalzare i cinesi, stancandoli e braccandoli. Lungo la marcia, a parte le continue scaramucce

con la retroguardia imperiale, si verificarono quattro scontri campali con gli

imperiali, che alla fine furono messi in rotta verso la capitale. I soldati di ogni paese cercarono

di superare in valore ed efficienza gli altri contingenti ; così il 12 agosto 1900 le

colonne di punta raggiunsero Tung - Chow . Pechino era lì davanti a pochi chilometri. I 128

chilometri da Tien- Tsin erano stati percorsi in soli 48 giorni di dura marcia e di continui

scontri a fuoco con le retroguardie imperiali. Nel frattempo una seconda colonna di rinforzo

alleata era partita da Tien- Tsin; Waldersee poteva ora contare su circa 70.000 uomini

per l’attacco finale alla capitale.

Cosa era però successo frattanto nel quartiere delle Legazioni ?

L’ASSEDIO DELLE LEGAZIONI.

Qui aveva preso in mano la situazione il Ministro britannico Sir Claude MacDonald, già Maggiore dell’Armata delle Indie, che con piglio energico aveva organizzato una linea di

difesa, armando anche i civili europei che avevano prestato servizio militare nel loro

Paese. C’erano uomini di 8 nazioni: USA, Gran Bretagna, Russia, Germania, Francia,

Italia, Austria - Ungheria e Giappone, per un totale di 20 ufficiali e 412 fra soldati e marinai. Ad essi si aggiungevano una trentina di diplomatici ex ufficiali, nonchè civili volontari

per complessivi 566 uomini armati. In tutto, quindi circa mille uomini fronteggiavano

l’intera armata imperiale ed un'orda di Boxer inferociti e xenofobi. MacDonald aveva

provveduto già da subito a razionare riso e cibi, anche perché all’interno delle Legazioni

vi erano oltre 2.000 civili tra famiglie dei diplomatici(bambini compresi), religiosi (missionari

e suore) e cinesi convertiti che avevano trovato lì scampo da morte sicura. Alcuni

pozzi sotterranei fornivano acqua potabile e fresca, per cui la sete non fu mai un problema

durante i 55 giorni dell’assedio. L’Italia aveva una decina di diplomatici e 28 marinai

agli ordini del Tenente di Vascello Federico Paolini, con un pezzo da 37 mm., ma con soli

120 colpi a disposizione. MacDonald nell’ultima parte dell’assedio aveva ristretto la

superficie da difendere, abbandonando ogni posizione periferica; ormai tutti gli assediati

erano barricati nella Legazione britannica, situata immediatamente fuori dalla cinta della

Città Proibita dove c’era il Palazzo dell’Imperatrice.

L’ATTACCO FINALE.

Tutti i distaccamenti alleati si erano concentrati a circa otto chilometri dalla capitale. Tutti i distaccamenti alleati si erano concentrati a circa otto chilometri dalla capitale.

Waldersee decise per un attacco concentrico da sud e da est, coinvolgendo più ingressi

possibili. Infatti il quartiere delle Legazioni era compreso in un’area completamente chiusa,

detta Città Tartara, con pochi accessi da cui doveva passare l’intera forza multinazionale.

All’alba del 14 agosto 1900, tutte le artiglierie alleate aprirono simultaneamente il

fuoco sulle porte della muraglia nei lati sud ed est. Poi le fanterie scattarono all’assalto.

La storia ci dice che per primi entrarono in Pechino, alle 14.40, alcuni soldati indiani del 1° Reggimento Sikhs, scavalcando con una scala il muraglione della Porta dell’acqua

(Water Gate) da sud. Subito dopo, da quella stessa porta irruppero i Lancieri del Bengala

dello scaglione inglese del generale Gaselee, che in pochi minuti raggiunsero la vicina

Legazione britannica. L’assedio era finalmente spezzato dopo i lunghi e duri 55 giorni di

combattimento. Gli Europei, i Giapponesi e gli Statunitensi liberati festeggiarono la liberazione.

L’indomani venne liberata pure la cattedrale del Peitang, situata addirittura nella Città Proibita accanto al Palazzo Imperiale, dove undici marinai italiani agli ordini del

Sottotenente di Vascello Angelo Olivieri e 30 marinai francesi si erano battuti per oltre due

mesi, proteggendo circa 3.200 fra religiosi francesi (missionari e suore) e convertiti cinesi

che si erano rifugiati tra le solide mura della cattedrale.

CONCLUSIONE.

La conquista di Pechino portò a grandi cambiamenti, di cui solo una parte apparve subito.

L’Imperatrice - Vedova fuggì al nord con la sua corte e gli Alleati imposero durissime

condizioni di pace. I più intransigenti furono gli Imperatori di Germania e Giappone, che

pretesero scuse personali da parte della Dinastia Ching, che dovette così inviare membri

della famiglia imperiale a Berlino ed a Tokio implorando perdono per l’uccisione di due

diplomatici avvenuta per mano dei Boxer: il Barone von Ketteler, Ministro tedesco ed il

Segretario d’Ambasciata Sugiyama. La Cina dovette versare ai vincitori un indennizzo per

danni di guerra pari a circa 400 milioni di dollari- oro.

La Dinastia si impegnò a ricostruire ed a riparare le Legazioni semidistrutte o incendiate

per la rivolta. Le potenze vincitrici ottennero estese superfici a Tien- Tsin per impiantarvi

le loro Concessioni, Italia compresa (che la mantenne fino all’ 8 settembre 1943). Erano

aree che godevano dell’extraterritorialità, ossia dove vigevano le leggi degli Stati che le

possedevano. L’impatto della campagna contro i Boxer però travalicò i semplici termini

del Trattato. La Dinastia Manciù perse completamente prestigio, malgrado l’insediamento

sul trono di un discendente diretto dei Ching. Così, dopo un lungo periodo di lotte interne

fra gli eserciti cinesi dei Signori della guerra, alla fine venne proclamata la Repubblica

nazionalista di Sun- Yat – Sen, cui in seguito subentro il governo comunista di Mao, dopo

due invasioni giapponesi (1936 e 1941). Solo da poco la Cina ha potuto tirarsi fuori dalla

sua crisi interna, sviluppando la propria economia ormai seconda al mondo. Ecco l’intero

scenario delle conseguenze della campagna internazionale del 1900.

IL CORPO DI SPEDIZIONE ITALIANO.

Abbiamo visto che i nostri militari giunsero in Cina dopo la liberazione delle Legazioni.

Si fecero però conoscere per la loro attività bellica ed efficienza nel successivo periodo:

c’era da pacificare l’interno del paese, ripristinare le Missioni e ricostruire ferrovie

(Transiberiana meridionale), porti e villaggi. I nostri reparti parteciparono a ben dieci spedizioni

nell’interno del Paese, insieme a contingenti di altri Paesi, con violenti scontri a

fuoco, sbarchi e lunghe e faticose marce. Fecero una notevole esperienza bellica e tutti gli

ufficiali partecipanti in seguito raggiunsero i più alti vertici della gerarchia militare. Il

nostro Stato Maggiore studiò la campagna e ne trasse ispirazione per importanti cambiamenti

nel settore degli armamenti, come la massimizzazione nell’uso delle mitragliatrici e

nell’impiego delle artiglierie da campagna (piccolo e medio calibro) in appoggio alla fanteria. Il parco - carriaggi fu ampliato, inserendovi il nuovo mezzo mobile: l’autocarro. Si

incrementò la mimetizzazione, eliminando le divise di tinta scura, a favore del grigioverde

e del cachi, per i reparti coloniali. Infine si provvide a creare un Reggimento di fucilieri

di Marina, per le operazioni anfibie di sbarco (il San Marco), eliminando i reparti tratti

dagli equipaggi delle navi. Il tutto venne messo in campo sia nella successiva campagna

di Libia (1911 – 1912) che nella 1ª Guerra Mondiale. A conferma del buon lavoro svolto

in Cina dal nostro contingente, giunsero dai governi dei Paesi alleati, riconoscimenti scritti

che sottolinearono l’ottimo comportamento dei nostri militari sul campo. Si concluse

così la prima missione di pace all’estero svolta dall’esercito italiano.

E’ doveroso ricordare la decina di caduti e la trentina di feriti – fra marinai e diplomatici – purtroppo avuti in quella missione. Quattro Medaglie d’oro al Valore Militare furono

concesse a membri della Regia Marina : al Sottocapo Vincenzo Rossi, caduto con la colonna

Seymour, al Sottotenente di Vascello Angelo Olivieri, (per la brillante difesa della cattedrale

del Peitang, ed ai Sottotenenti di Vascello Ermanno Carlotto, a Tien- Tsin, ed al

Tenente di .Vascello Federico Paolini, per la difesa delle Legazioni.

SUPPORTI TEMATICO – POSTALI.

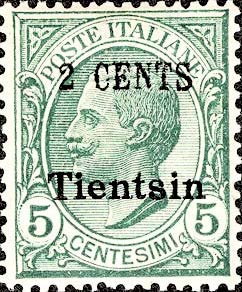

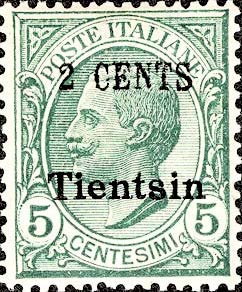

Presentiamo alcuni supporti tematico - postali pertinenti all’argomento.

|

Esemplari postali sovrastampati in uso presso i

nostri due Uffici postali di

Pechino (Ambasciata) e Tien- Tsin (Concessione) |

|

|

Cartolina postale in franchigia del 20.9.1919 stampata a Tien- Tsin,

con bollo dello Ufficio PT di tale città , viaggiata e diretta a Trieste.(Collezione Astolfi) |

|

Cartolina illustrata

Anni Trenta

con la veduta della

Piazza Regina Elena a

Tien-Tsin. |

BIBLIOGRAFIA

- L. De Courten e G.Sargeri : Le Regie Truppe in Estremo Oriente – Ufficio Storico Stato

Maggiore - Roma – 2005 ;

- A.Caminiti : Le insurrezioni antimperialiste di fine secolo XIX ( Khartum 1885 – Pechino

1900 ); Edizioni Liberodiscrivere, Genova 2013. |

Intanto in Cina si erano verificati alcuni eventi d’importanza determinante. Anzitutto l’esercito

imperiale ed i Boxers avevano fermato, sconfitto in più scontri ed infine messo in

ritirata una colonna plurinazionale partita da Tien- Tsin per portare soccorso alle Legazioni

assediate. La comandava l’Ammiraglio britannico Seymour che, però, poco esperto di tattica

terrestre, volle usare la ferrovia Tien- Tsin / Pechino. I cinesi ovviamente semidistrussero

stazioni e rotaie, bloccarono gli europei ed infine li respinsero, assediandoli entro

la città di Tien- Tsin.

Intanto in Cina si erano verificati alcuni eventi d’importanza determinante. Anzitutto l’esercito

imperiale ed i Boxers avevano fermato, sconfitto in più scontri ed infine messo in

ritirata una colonna plurinazionale partita da Tien- Tsin per portare soccorso alle Legazioni

assediate. La comandava l’Ammiraglio britannico Seymour che, però, poco esperto di tattica

terrestre, volle usare la ferrovia Tien- Tsin / Pechino. I cinesi ovviamente semidistrussero

stazioni e rotaie, bloccarono gli europei ed infine li respinsero, assediandoli entro

la città di Tien- Tsin. Tutti i distaccamenti alleati si erano concentrati a circa otto chilometri dalla capitale.

Tutti i distaccamenti alleati si erano concentrati a circa otto chilometri dalla capitale.