| pagina iniziale | le rubriche | storia postale | filatelia | siti filatelici | indice per autori |

I MESSAGGERI

Nei primi anni dell'Unità d'Italia, dal 1861 i trasporti via mare ebbero maggior sviluppo per le difficoltà incontrate nei trasporti stradali (soprattutto al Sud), i natanti in questione si limitarono al trasporto da una località principale all'altra dei sacchi di corrispondenza affidati ai concessionari delle "vie di mare", in alcuni casi furono muniti di cassette postali di impostazione ma ebbero scarso successo.

Fra le difficoltà incontrate dal novello Regno d'Italia ci furono sicuramente le carenze di comunicazioni terrestri fra le varie regioni dello stivale, dovute ad un non omogeneo sviluppo stradale e ferroviario, ereditato prevalentemente da organismi privati concessionari degli “Antichi Stati” in cui erano praticate prevalentemente con carrozze a trazione animale.

Uno dei mezzi essenziali per accelerare la trasmissione delle corrispondenza fu l’integrazione della ferrovia e dei treni muniti di “ambulante postale” vale a dire carrozze ferroviarie trasformate in ufficio postale viaggiante. Con una rete ferroviaria abbastanza servita al Nord e con gli ambulanti postali sui mezzi ferroviari si ebbe un rapido abbassamento dei costi ed incremento della velocità del servizio postale a media e lunga distanza.

Gli ambulanti furono uffici importantissimi, specie i ferroviari che rappresentavano l'integrazione fra le ferrovie (allora il mezzo di trasporto principale perché innovativo, economico, veloce) e le Regie Poste; entrambi i servizi erano stati sviluppati e incrementati con ogni sforzo dal Regno d'Italia per accelerare il trasporto con forte risparmio economico.

1863 - Trasporto della corrispondenza, costi comparati (da relazione Poste Italiane)

Le ferrovie erano state integrate con i servizi postali da vecchia data, anzi, erano state prevalentemente utilizzate in ambito locale, quando le ferrovie erano ancora private e divise secondo gli Antichi Stati. Ogni comparto ferroviario nello stato di appartenenza aveva organizzato un proprio servizio postale di trasporto comprendente a volte anche la distribuzione a domicilio effettuata nelle città servite dalla ferrovia; qualche troncone (gestito da privati) ha continuato a esercitare questo servizio anche dopo l'Unità d’Italia fino al 1 Gennaio 1863, quando entrò in vigore il Regio Decreto sulla privativa postale emesso nel Maggio 1862.

Bisogna ricordare inoltre che la nazionalizzazione delle ferrovie italiane (Ferrovie dello Stato) fu effettuata nel 1905 anche se la Nazione cominciò subito, attraverso dei concessionari, a collegare le varie tratte ferroviarie in un unico sistema.

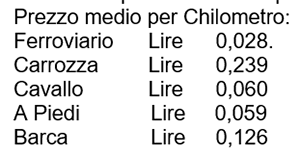

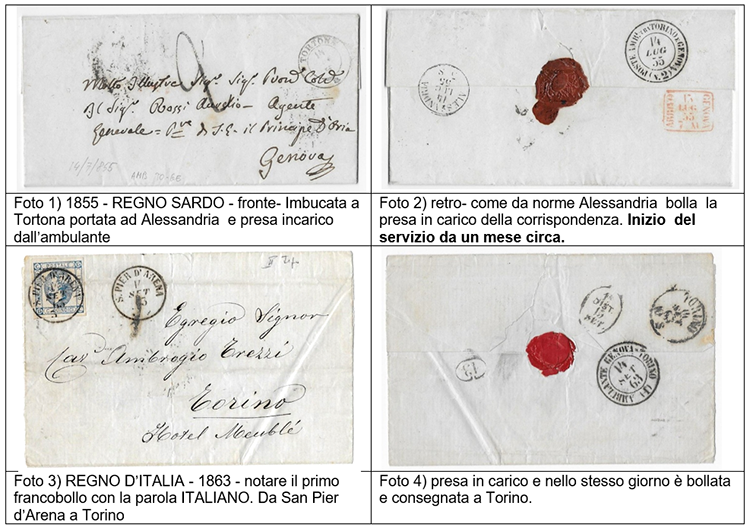

Il primo servizio ferroviario dedicato al trasporto della Posta fu quello del Regno di Sardegna, con l’istituzione dell’ambulante postale che era stato istituito dal 1° Giugno 1855. (FOTO 1 e 2) Faceva servizio ferroviario fra Torino e Genova ed era caratterizzato dai numeri (1) e (2) secondo se la tratta percorsa era in andata o in ritorno, anche se sembra che i primi timbri ambulanti usati nel Piemonte siano stati utilizzati indifferentemente sulle tratte A/R (v. Astolfi, Storie di Posta n. 27). Dopo l’Unità D’Italia venne modificato il bollo (FOTO 3 e 4). Successivamente gli ambulanti furono uffici importantissimi, specie i ferroviari che rappresentavano l'integrazione fra le ferrovie (allora il mezzo di trasporto principale perché innovativo, economico, veloce) e le Regie Poste; entrambi i servizi erano stati sviluppati e incrementati con ogni sforzo dal giovane Regno d'Italia.

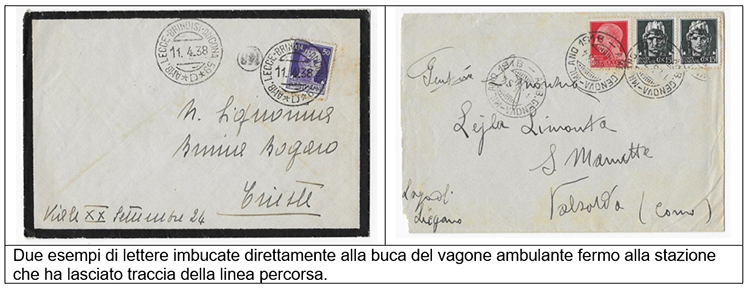

Gli "ambulanti ferroviari" erano veri uffici postali dipendenti da una Direzione Postale; erano montati su carrozze ferroviarie e utilizzati per accelerare il lavoro di smistamento della corrispondenza effettuato durante il trasporto da una località all'altra con indubbi vantaggi; erano diretti da un responsabile del servizio, disponevano di timbri e di francobolli, erano muniti di cassetta postale (accessibile dall'esterno del vagone postale) che raccoglieva la posta imbucata dagli utenti durante le soste nelle stazioni.

Potevano anche registrare le raccomandate già affrancate e definite come tali dal mittente e trovate nella "buca delle lettere" del vagone postale; non avevano però la facoltà di esercitare attività dei servizi denaro.

Il loro compito principale era lo "smistamento" che consisteva nell'aprire i sacchi ricevuti nelle stazioni di fermata e ricuperare la posta delle cassette postali delle stazioni, suddividere le corrispondenze durante il percorso e rifare i dispacci per le stazioni successive.

Gli ambulanti ferroviari disponevano di bolli postali riconoscibili per la presenza sulle diciture oltre ai nomi delle città collegate, anche della parola "Am.", "Amb.", "Ambulante" o Uf. Ambulante, qualche volta di una lettera e spesso di un numero distintivo della corsa, dispari (corsa di andata) se in allontanamento dalla stazione principale da cui dipendevano e pari se in avvicinamento (di ritorno).

Per il pericolo di incendio erano esonerati dall'obbligo di sigillare "col fuoco" (la ceralacca) i dispacci e i sacchi postali, potevano farlo usando i "suggelli gommati", quindi erano escluse le corrispondenze con valore dette “assicurate” .

La dizione "postale" oltre alle navi e ai battelli, alle carrozze e alle automobili si applicava anche ai treni, infatti esistevano "treni postali" i cui orari e le fermate erano influenzati dal trasporto della posta. Chi ha una certa età ricorda le soste prolungate alle stazioni principali (Genova per esempio) per dare tempo agli "scambisti" postali di effettuare il carico e lo scarico dei sacchi tra i diversi treni e gli uffici postali di stazione (che gli "ambulantisti" avevano preparato durante la corsa del treno); naturalmente lo scambio avveniva contro ricevute firmate e ufficializzate dai bolli dei timbri personali degli "scambisti" e dagli addetti agli uffici ambulanti che lasciavano tracce anche sulle corrispondenze ”lavorate”.

Un tempo gli uffici postali ambulanti erano numerosi e coadiuvati da pochi "messaggeri". Questi ultimi erano agenti delle poste dipendenti da un Ufficio Postale che "scortavano" i dispacci sulle tratte secondarie. Nel 1886 a titolo sperimentale furono istituiti i Corrieri con proprio timbro e dal 1.7.1887 entrarono in funzione i Messaggeri Collettori, i sacchi loro affidati erano sigillati, perciò si limitavano al trasporto.

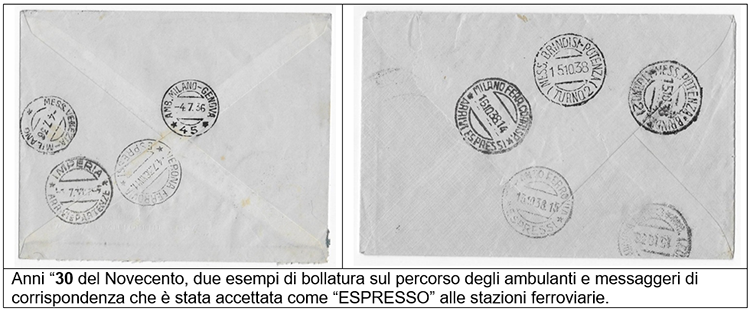

I MESS. COLLETTORI dal 1.7.87 erano muniti di timbro che utilizzavano sulle corrispondenze che lavoravano ed erano autorizzati allo smistamento e alla formazione di nuovi dispacci solamente con la posta raccolta alle stazioni per la consegna agli uffici ambulanti o alle stazioni successive, nelle stazioni non fornite di UP operavano anche i procaccia per lo scambio coi treni muniti di messaggeri o ambulanti; a differenza degli ambulanti, i messaggeri non lavoravano la posta affidata loro in partenza, ma soltanto quella raccolta lungo il percorso. I loro timbri riportavano spesso la sola linea di percorrenza ferroviaria senza la qualifica di MESS. Poi nel tempo i messaggeri diventarono numerosissimi poiché il loro servizio si rivelò utilissimo ad accelerare al massimo le operazioni di raccolta e smistamento verso i centri maggiori, e da questi verso la periferia, per la consegna a destino della corrispondenza. L’utilizzo postale delle ferrovie iniziato nei primi decenni dell'Unità aveva portato nel tempo all'utilizzo sempre più massiccio della rotaia e raggiunse il culmine negli anni Trenta dopo la nascita nel 1924 del nuovo Ministero delle Comunicazioni comprendenti i due campi di attività.

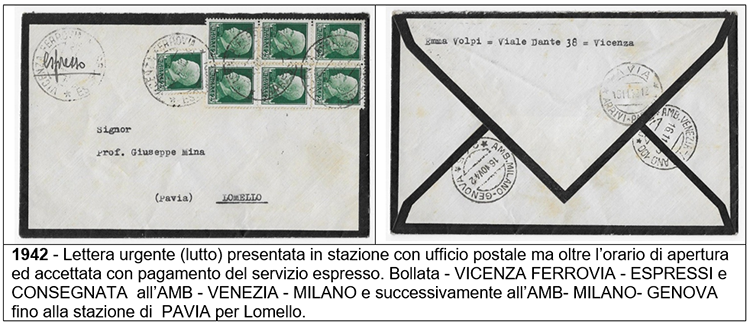

Con la nascita del nuovo ministero dal punto di vista postale si mise mano al riassestamento e alla riorganizzazione dei servizi, che avvenne gradualmente seguendo lo sviluppo del normale traffico ferroviario; perciò, in seguito non vi era linea ferroviaria anche secondaria, che non fosse utilizzata per il movimento postale. Nel periodo tutte le linee avevano a bordo un agente dell'amministrazione postale, un ferroviere addetto o un privato dedito al servizio postale. Al personale ferroviario fu affidato anche il trasporto degli effetti postali: dispacci e giornali. Poi il personale ferroviario fu autorizzato a ricevere, direttamente le corrispondenze «fuori sacco» dirette ai giornali, e la corrispondenza espressa dei privati (il ritiro nelle stazioni da parte dei ferrovieri era concesso solamente pagando il servizio espresso), ed infine un ultimo compito affidato ai ferrovieri: nelle stazioni ove non esisteva ufficio postale le cassette venivano svuotate dal personale ferroviario e dai Procaccia che consegnavano le corrispondenze ai messaggeri e ambulanti.

Quest'utilizzo così capillare sarebbe gradatamente scemato nel secondo dopoguerra, sostituito dalla gomma, quando le Poste Italiane abbandoneranno del tutto l'uso della ferrovia e degli ambulanti (nel 1996) e dei messaggeri (nel 1999) per sopraggiunte necessità di entrambi i settori (passeggeri e posta) di avere i propri tempi di trasporto.

Marino Bignami

07-09-2025